Bank Austria Hirschstetten

Lüftung

Ein Gebäude verliert im Winter Wärme durch Lüftung aber auch durch die Wände. Ziel bei der Planung des Lüftungssystems war es, einerseits den Transmissionswärmebedarf als auch den Lüftungswännebedarf zu senken.

Der Transmissionswärmeverlust entsteht dadurch, daß die Wärme sozusagen durch die Wand von innen nach außen fließt. Im Bereich der Dachfläche ist dies besonders gravierend, da sie einerseits im Verhältnis zu den übrigen Außenflächen sehr groß ist, und andererseits die Wärme bekanntlich aufsteigt.

Die gesamte Dachkonstruktion wurde daher als eine Art Gegenstromwärmetauscher ausgebildet, das heißt, daß die gesamte Dach- und Deckenkonstruktion über dem EG porös ist und eine Luftströmung von außen nach innen oder umgekehrt erlaubt.

Dies hat folgende Konsequenz: Wenn im Winter die Wärme von innen nach außen durch die Deckenkonstruktion fließt und gezielt dazu im Gegenstrom die kalte Außenluft durch diese Decke eingesaugt wird, so kann die Frischluft sich dabei erwärmen und verhindert damit den Wärmeverlust über diese Decke.

Die Lüftung der Haupträume des Gebäudes erfolgt über eine Porendecke (Quelluftdecke) mit folgendem Aufbau (von oben nach unten im Bereich unter den Dachventilatoren):

- Dachventilator

- Luftraum (zwischen 68em hohen Holzleimbindern)

- Schafwolldämmatte 15 cm

- Holzwolle-Leichtbauplatten 5 cm

- Hohllochziegel 22 cm

- Luftraum

- Abgehängte Gipsfaserplatten, 12,5 mm, mit eingebetteten Heiz-/ Kühlschlangen, dazwischen Lochung, Ø 22 mm.

Lüftungsfunktionsweise

|

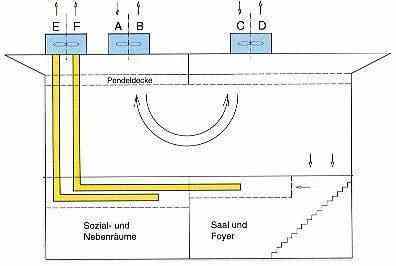

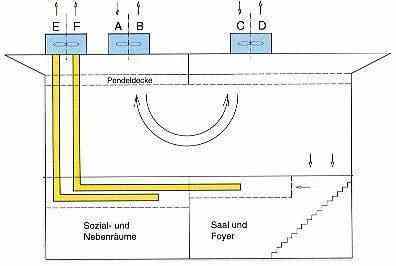

Die gesamte Decke über dem EG ist strömungs- und heizungstechnisch in zwei gleich große Bereiche geteilt. Werden z. B. die Ventilatoren A und D eingeschaltet, so wird die Außenluft durch die Decke in Hälfte AB gesaugt und dort wie bei der konventionellen Porendecke konditioniert. Die Luft vermischt sich durch Konvektion im Kassenraum und wird im Bereich CD abgesaugt.

Im Bereich CD strömt die warme Luft von unten nach oben durch die Ziegel, wärmt diese dabei auf und gibt auch Wasserdampf ab. Wird nach einer Weile die Förderrichtung durch Umschalten der Ventilatoren umgekehrt, so strömt nun im Bereich CD die kalte Außenluft durch die vorgewärmten und angefeuchteten Ziegel und nimmt die darin gespeicherte Wärme und Feuchtigkeit auf Ein Teil der Fortluftwärme kann dadurch rückgewonnen werden, die Rückgewinnungsrate liegt laut Berechnung bei ca. 50 %.

|

Die Luftgeschwindigkeit liegt bei diesem System zwischen 0,4 und 1,0 cm/sec, d. h. sehr viel geringer als die Grenze der Fühlbarkeit einer Luftbewegung (20 cm/sec).

Die Luftversorgung des Untergeschosses erfolgt aus dem Luftraum des Kassensaales und zwar so, daß die Luft über die offene Stiege in das Untergeschoß gelangt und über Gitter in die abgehängte Decke der UG-Räume einströmt. Die gesamte abgehängte Decke im Untergeschoß ist als zusammenhängender Luftraum ausgebildet, so daß die bei der Stiege in die abgehängte Decke des UG einströmende Luft Zutritt zu allen übrigen Räumen im UG hat. Aus den jeweiligen Räumen wird die Luft dann nach Bedarf abgesaugt und über Dach ausgeblasen.

Die im Normalfall benötigten geringen Volumina für Sozialraum, Garderobe, WC usw. werden bedarfsgerecht abgesaugt und ausgeblasen, ohne daß die Pendeldecke dadurch gestört wird. Wird der Saal benutzt, so schalten sich die Ventilatoren für das Schaukelprinzip der Pendelluftdecke im EG ab und die Luft wird über beide Deckenhälften der EG-Decke eingesaugt. Der Wärmeverlust bei dieser Betriebsweise ist aufgrund der voraussichtlich seltenen Benutzung des Saales wirtschaftlich unerheblich.

Die Absaugung aus dem Untergeschoß erfolgt dabei über zwei Ventilatoren. Der Mehrzwecksaal und das Foyer mit einer Luftleistung von bis zu 2400 m3/h (bei voller Belegung) werden über den Ventilator F abgesaugt.

Im Standardfall, d. h. ohne Saalbetrieb, läuft nur der Ventilator E mit bis zu 600 m3/h und saugt die Luft aus dem Sozialraum und den Nebenräumen ab. Diese Abluft wird durch ein eigenes Abluftrohr über Dach geleitet.

Einen gänzlich getrennten und zusätzlichen Luftkreis weist der Elektroraum im UG auf Die dort laufend anfallende Abwärme bis zu 3 kW muß abgeführt werden. Dies geschieht auf drei Arten:

- Luftbrunnen zum Kassensaal

- Free Cooling-Betrieb

- Fancoilgerät

Bei der Luftbrunnenbetriebsweise strömt aus dem Kassensaal Luft über einen Kanal in den Elektroraum, nimmt dort die Abwärme auf und wird wieder in den Kassensaal geleitet. Beim Free Cooling-Betrieb saugt der Ventilator die zu warme Luft aus dem Elektroraum im UG ab und über eine Jalousieklappe strömt kühle Außenluft vom Traufenpflasterbereich in den Raum nach.

Lüftungskonzept

Ein Gebäude verliert im Winter Wärme durch Transmission und Lüftung.

Ziel bei der Planung des Lüftungssystems war es, den Transmissionswärmebedarf

und den Lüftungswärmebedarf gemeinsam zu senken. Der Transmissionswärmeverlust

entsteht dadurch, dass die Wärme durch die Wand von innen nach außen

fließt. Im Bereich der Dachfläche ist dies besonders gravierend,

da sie einerseits im Verhältnis zu den übrigen Außenflächen

sehr groß ist, und andererseits die Wärme bekanntlich aufsteigt.

Die gesamte Dachkonstruktion wurde daher als eine Art Gegenstromwärmetauscher

ausgebildet, dergestalt, dass die Dach- und Deckenkonstruktion über dem

EG pöros ist und eine Luftströmung von außen nach innen oder

umgekehrt erlaubt. Dies hat folgende Konsequenz: Wenn im Winter die Wärme

von innen nach außen durch die Deckenkonstruktion fließt und gezielt

dazu im Gegenstrom die kalte Außenluft durch diese Decke eingesaugt wird,

so kann sich die Frischluft dabei erwärmen und verhindert damit den Wärmeverlust

über diese Decke. Durch geeignete Wahl von Dämmstoffdichte und Porosität,

Luftmenge und Strömungsgeschwindigkeit wird eine Nullenergiedecke erzielt.

Die Lüftung des Kassensaals erfolgt über eine Porendecke (Quellluftdecke)

mit folgendem Aufbau (von oben nach unten im Bereich unter den Dachventilatoren):

- Dachventilator

- Luftraum (zwischen 68 cm hohen Holzleimbindern)

- Schafwolldämmung 15 cm

- Holzwolle-Leichbauplatten 5cm

- Hohllochziegel 22 cm

- Luftraum

- Abgehängte Gipsfaserplatten, 12,5 mm, mit eingebetteten Heiz-/ Kühlschlangen, dazwischen Lochung, Æ

22 mm.

Die gesamte Decke über dem EG ist strömungs- und heizungstechnisch

in zwei gleich große Bereiche geteilt. Werden z.B. die Ventilatoren A

und D eingeschaltet, so wird die Außenluft durch die linke Deckenhälfte

gesaugt und dort wie bei der konventionellen Porendecke konditioniert. Die Luft

vermischt sich durch Konvektion im Kassenraum und wird im rechten Bereich abgesaugt.

In der rechten Deckenhälfte strömt die warme Luft von unten nach oben

durch die Ziegel, wärmt diese dabei auf und gibt auch Wasserdampf ab. Wird

nach einer Weile die Förderrichtung durch Umschalten der Ventilatoren reversiert,

so strömt nun in der rechten Deckenhälfte die kalte Außenluft

durch die vorgewärmten und angefeuchteten Ziegel und nimmt die darin gespeicherte

Wärme und Feuchtigkeit auf. Ein großer Teil der Fortluftwärme

kann dadurch rückgewonnen werden, die Rückgewinnungsrate liegt über

70%. Die Luftgeschwindigkeit liegt bei diesem System zwischen 0,4 und 1,0 cm/sec,

d.h. sehr viel geringer als die Grenze der Fühlbarkeit einer Luftbewegung

(20cm/sec). Stetige aber unauffällige Frischluftzufuhr sorgt für ein

angenehmes Raumklima.

Die Luftversorgung des Untergeschosses erfolgt aus dem Luftraum des Kassensaales

und zwar so, dass die Luft über die offene Stiege in das Untergeschoß

gelangt und über Gitter in die abgehängte Decke der UG-Räume

einströmt. Die gesamte abgehängte Decke im UG ist als zusammenhängender

Luftraum ausgebildet, so dass die bei der Stiege in die abgehängte Decke

einströmende Luft Zutritt zu allen übrigen Räumen im UG hat.

Aus den jeweiligen Räumen wird die Luft dann nach Bedarf abgesaugt und

mit den Ventilatoren E und F über Dach ausgeblasen.

Die im Normalfall benötigten geringen Volumina für Sozialraum, Garderobe,

WC usw. werden bedarfsgerecht abgesaugt und ausgeblasen, ohne dass die Pendeldecke

dadurch gestört wird. Wird der Saal benutzt, so schalten sich die Ventilatoren

A bis D für das Schaukelprinzip der Pendelluftdecke im EG ab und die Luft

wird über beide Deckenhälfte der EG-Decke eingesaugt. Der Wärmeverlust

bei dieser Betriebsweise ist aufgrund der seltenen Benutzung des Saales wirtschaftlich

unerheblich.

Die Absaugung aus dem UG erfolgt dabei über zwei Ventilatoren. Der Mehrzwecksaal

und das Foyer mit einer Luftleistung von bis zu 2400m³/h (bei voller Belegung)

werden über den Ventilator F abgesaugt.

Im Standardfall, d.h. ohne Saalbetrieb, läuft nur der Ventilator E mit

bis zu 600m³/h und saugt die Luft aus dem Sozialraum und den Nebenräumen

ab. Diese Abluft wird durch ein eigenes Abluftrohr über Dach geleitet.

Einen gänzlich getrennten und zusätzlichen Luftkreis weist der Elektroraum

im UG auf. Die dort laufend anfallende Abwärme bis zu 3kW muß abgeführt

werden. Dies geschieht auf drei Arten:

- Luftbrunnen zum Kassensaal

- Free Cooling Betrieb

- Fancoilgerät

Bei der Luftbrunnenbetriebsweise strömt aus dem Kassensaal Luft über

einen Kanal in den Elektroraum, nimmt dort die Abwärme auf und wird wieder

in den Kassensaal geleitet. Beim Free Cooling Betrieb saugt der Ventilator die

zu warme Luft aus dem Elektroraum im UG ab und über eine Jalousieklappe

strömt kühle Außenluft vom Traufenpflasterbereich in den Raum

nach.